Au XIXe siècle, le Morvan offre un paysage sauvage et authentique. Nichée au cœur de la Bourgogne, cette région est couverte de vastes forêts, de pâturages et de landes. Loin des grands bouleversements de l’industrialisation, le mode de vie rural est le quotidien des morvandiaux où traditions et nature sont intimement liées. Mais la vie est rude pour les hommes.

Claude BEAUJON est né le 8 juin 1844 à Gouloux dans la Nièvre morvandelle, marquée par la pauvreté et l’isolement. Les paysans vivent au rythme des saisons et de la terre : l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière sont les piliers de l’économie locale. Le flottage du bois, destiné à alimenter les fours parisiens en bois de chauffage, est l’une des activités emblématiques de la région ; ce travail harassant et particulièrement dangereux reflète l’ingéniosité et la résilience des Morvandiaux, qui ont appris à tirer parti de leur environnement malgré les défis que posent ces terres accidentées. Mais dans la famille de Claude, les hommes sont sabotiers de père en fils : la saboterie est la seconde activité emblématique du Morvan et notamment celle de Gouloux.

Dans une société où la majorité de la population ne sait ni lire ni écrire, les noms sont transmis oralement ; par conséquent, « Beaujon » peut tout aussi bien s’écrire « Baujon » ou bien encore « Bojon ». Lorsqu'ils devaient être consignés par écrit, l’orthographe des patronymes dépendait entièrement de l'interprétation de l'officier d'état civil ou du curé de la paroisse. D’ailleurs, cet officier d'état civil, quelquefois étranger à la région ou ayant des connaissances limitées des dialectes locaux, adaptait souvent les noms de famille aux conventions orthographiques qu'il connaissait ; il pouvait ainsi « franciser » ou simplifier les noms pour qu'ils paraissent, soit plus corrects, soit plus conformes à la langue officielle, et selon ses propres critères, bien sûr.

A cette explication, il faut ajouter des erreurs de transcription dans les registres, où l’écriture manuscrite est quelquefois difficile à déchiffrer. Ces erreurs perpétuées de siècles en siècles donnent alors naissance à de nouvelles variantes du patronyme.

Arrive ensuite une généalogiste en herbe qui, croisant plusieurs sources à sa disposition, réussit à déjouer les pièges orthographiques, soucieuse de raconter l’histoire de son ancêtre.

Claude BEAUJON est mon SOSA 20 ; il est le fils de Joseph « BOJON », manouvrier et de Reine BOIRE, domestique.

Un manouvrier est un ouvrier effectuant des travaux tant dans l'agriculture que sur les chantiers ; il travaille dans les fermes, s'occupant des tâches agricoles comme l'entretien des champs, la récolte, le soin des animaux, et la préparation du sol pour les prochaines cultures ; mais toujours à la recherche d’une tâche, il effectue également des travaux forestiers, comme la coupe du bois, sa transformation et la réalisation de sabots. IL arrive également que le manouvrier participe à la construction et à l'entretien des maisons, travaillant comme aide-maçon ou aide-charpentier.

Les activités du manouvrier étaient saisonnières : il pouvait être embauché pour une courte période ou s'établir dans une ferme pour une durée plus longue selon les besoins ; et le reste du temps, il fabriquait des sabots, qu’il allait ensuite vendre sur les marchés.

Claude est né à la ferme, au domicile de ses parents, au Metz Roblin, hameau de Gouloux ; il est le dernier-né d’une fratrie de quatre enfants :Marie, son aînée de 9 ans,

la petite Françoise, décédée à deux jours, et qu’il ne connaîtra donc jamais,

et son grand frère Fiacre, son aîné de 5 ans, sabotier de profession.

Voici donc une bien petite famille ; je n’ai trouvé aucune naissance ni décès dans les tables décennales. J’en déduis que d’éventuelles naissances n’ont pu être déclarées. Dans les zones rurales et notamment dans le Morvan, les enfants pouvaient mourir sans être immédiatement, voire jamais, déclarés aux autorités, soit par négligence, soit par manque d'accès aux offices d'état civil ou tout simplement parce que les parents, accablés par le chagrin et les conditions de vie difficiles, ne comprenaient pas toujours cette démarche administrative. Il faut dire que le hameau de Metz Roblin est excentré du village.

Claude a 11 mois lorsqu’il perd son père ; deux ans plus tard, sa mère Reine épouse Joseph GRILLOT, un jeune cantonnier des Icharts, un hameau situé très au sud de Gouloux ; de cette union, naîtra une petite Jeanne.

Claude a grandi avec son frère et ses sœurs dans une grande maison traditionnelle du Morvan, en pierres du pays et un toit en tuiles ; la pièce principale était réservée à la vie quotidienne et l’étable était destinée aux animaux. Au niveau supérieur, le grenier et l’appentis pour le stockage du bois et des récoltes. Rien de bien luxueux.

La région est très verdoyante et l’on peut aisément imaginer la grandeur des bois environnants, matière première indispensable au sabotier.

L’existence de Claude ne doit pas être bien différente de celle de Louis-François Pinagot, le héros anonyme d’Alain Corbin : excellent récit - que je vous recommande – d’un sabotier de Basse-Frêne, dans le département de l’Orne. Tout y est décrit : la famine, la débrouille, la misère…

A 20 ans, Claude est un petit gaillard de 1,61 mètre aux yeux bleus ; ses cheveux sont châtains, sa bouche est grande ; son visage et son menton sont plutôt carrés. Classe 1864, il incorpore la garde nationale mobile et ne sera libéré qu’en 1870….

Et à son retour, il épousera Marie Jeanne ; libéré le 5 février, il se marie le 13 juin de la même année...

C’est vraisemblablement le père de Marie Jeanne qui lui apprendra à réaliser des sabots ; qu’ils soient scieurs de long, bûcherons, charbonniers, ou bien sabotiers, tous travaillent dans les forêts du Morvan ; mais le sabotier est particulièrement occupé à préparer ses sabots pour la saison froide ; le reste de l'année, il travaille également à la ferme et dans les champs.

Claude choisit son bois avec précision : le bouleau pour sa légèreté et donc facile à travailler, le pin pour sa durabilité, l’aulne pour son bois tendre et agréable à sculpter, mais sa préférence va au hêtre, pour sa solidité et sa résistance : on ne change pas très souvent de sabots et ils se doivent d’être solides et adaptés aux conditions de vie des Morvandiaux.

Ensuite, il répète toujours les mêmes gestes ancestraux : débiter le bois en billots de tailles spécifiques puis former ses sabots selon les pointures commandées, avec la gouge et le boutoir. Si le sabot doit être robuste, il doit aussi être personnalisé, et confortable, autant que faire ce peut.

Claude est passionné par son travail, même s’il est répétitif et physiquement intense ; il présente des douleurs articulaires et musculaires, des lombalgies, mais il ne se plaint pas. Aujourd’hui, on dirait qu’il souffre « d’affections musculo-squelettiques » ; de plus en plus, le sabotier morvandiau tousse et ses quintes de toux l’empêchent quelquefois de respirer : il n’a pas conscience que la découpe et la sculpture sur bois génèrent de fines poussières de bois, potentiellement nocives pour ses voies respiratoires. Il faut travailler pour vivre dignement et Claude ne sait faire que ça….

C’est ce qu’il a essayé de transmettre à ses enfants : avec Marie Jeanne, ils ont eu 10 enfants ; quelques-uns ont pris note de son éducation, d’autres se sont écartés du droit chemin… Jean, son ainé – mon Agrand-père paternel - a préféré quitter la terre, tandis que François Marcel a repris le flambeau. Il est très fier de cet enfant.

Jean a pris des chemins de traverse ; il a même laissé son fils René en garde à sa mère, déjà bien fatiguée avec le petit Gabriel Joseph qu’elle a pris en nourrice.

François Marcel et son épouse Julie s’occupent de la ferme du mieux qu’ils peuvent ; le travail empêche de penser : le couple de cultivateurs a déjà perdu une enfant d’un mois….

À la ferme, les jours s'enchaînent au rythme des saisons et des travaux agricoles. Jour après jour, le soleil se lève sur des champs à labourer, des moissons à ramasser, et des bêtes à soigner et des sabots à sculpter. La vie, bien que rude, suit une routine familière, ponctuée par les repas pris en famille et les dimanches à l’église.

Mais à l’été 1914, tout bascule. L'écho d'une guerre qui semblait lointaine parvient jusqu'au village, et avec lui, l'incompréhension et l'effroi. Les cloches de l'église sonne, non plus pour la fête ou l’appel des fidèles, mais pour annoncer la mobilisation générale. Les hommes quittent les fermes, laissant derrière eux des terres à cultiver et des familles inquiètes.

Les travaux continuent pourtant, portés par les femmes, les anciens, et les plus jeunes à peine sortis de l’enfance, qui prennent le relais. Mais le silence des champs semble alourdi par l’absence des voix familières, et l’angoisse d’un futur incertain plane sur les foyers.

Les conditions de vie se sont durcies : les hommes partis au front ont laissé derrière eux des familles et des communautés dépeuplées et lourdement affectées.

Le Morvan, comme tant d'autres régions rurales, est fortement touché par cette terrible guerre, dont les Morvandiaux savent peu de choses. Les mauvaises nouvelles du front commencent à arriver et Marie Jeanne n’y survit pas : les restrictions alimentaires, le manque de main-d'œuvre, la fatigue des travaux agricoles et les responsabilités domestiques, l’absence de ressources, le chagrin causé par les pertes humaines, l’incertitude du lendemain ont eu raison de son énergie.

Le 2 février 1915, Claude s’est retrouvé seul, démuni, sans Marie Jeanne.

A 77 ans, Claude a laissé son fils gérer la ferme et les champs ; il décide de rejoindre sa fille Reine sur Paris, au 6 rue Eginhard.

Cette petite rue au cœur du Marais, a longtemps appartenu aux Sœurs de Sainte Anastase, dont l’hôpital de Saint-Gervais était réputé pour l’asile de nuit ; aujourd’hui, on parlerait d’hébergement d’urgence.

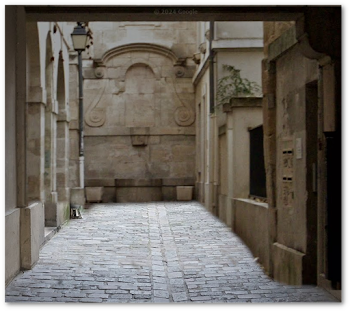

Cette petite rue en coude (photo ci-contre) a logé la famille Beaujon durant quelques années…. Un joli passage qui devait être à l’époque un coupe-gorges….

Nous sommes en 1935 ; le chômage est élevé et de nombreux parisiens travaillent dans des emplois précaires ; Reine BEAUJON – veuve GIRARD – travaille à l’usine, comme mécanicienne, puis caoutchouteuse ; elle ne refuse aucune tâche.

Des grèves, organisées par les syndicats, éclatent un peu partout : les ouvriers et les employés revendiquent de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés ; les Parisiens aiment se retrouver dans les cafés pour discuter et débattre de politique. Car la France est encore en pleine dépression économique.

Claude a 90 ans ; tout ce monde fou autour de lui le bouleverse : les tramways et les autobus toujours plus nombreux dans la capitale, les voitures de plus en plus rapides. Quel décalage, quel changement avec son cher Morvan traditionnel, tout va beaucoup trop vite. Les gens s’agitent autour de lui ; il s’enfonce peu à peu dans la confusion….

Sa fille Reine est obligée de le faire hospitaliser à l’Hôtel-Dieu, où il s’éteint le 10 mai 1935.

Dehors, la colère gronde, les manifestations sociales s’organisent et le Front Populaire exhorte la foule par ses réformes politiques.

*

Pour en savoir plus :

Galerie photos de Gouloux (Nièvre)

Le domaine de Metz-Roblin à Gouloux

Le sabot, tradition et savoir-faire du Morvan - Météo à la carte

Guerre de 1870 : nos ancêtres et la Garde Nationale

Garde mobile de la Nièvre (Gallica)

Gouloux (Wikipedia)

La saboterie Marchand (le site)

Saboterie de Gouloux | Patrimoine du Morvan

Académie du Morvan : [bulletin] / dir. publ. Marcel Vigreux | 1979 | Gallica

eulglod.fr/Morvan/les_sabotiers_2300.htm

Banc de SABOTIER | Patrimoine du Morvan

Sabotier 2 : tarière, cuiller, boutoir, ruine, râpe.

Visite de l’Atelier du sabotier |

Quand le bois du Morvan se transforme en sabots d'antan - Le Journal duCentre

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Les commentaires sont les bienvenus et constituent un espace de partage et d’échange. Merci de garder un ton respectueux et bienveillant envers chacun. Les messages contenant des propos offensants, discriminatoires ou publicitaires seront supprimés. Chaque contribution est lue avec attention et peut être modérée avant publication afin de préserver la qualité des échanges. Vos impressions, anecdotes et compléments enrichissent ce blog : n’hésitez pas à participer !