Victor Valentin BRY est né à Vigneux le 8 octobre 1891 : il est le fils aîné de Gustave César et de Gabrielle THEVENET.

Cinq ans plus tard, nait son frère Joseph Lucien puis deux années encore après son petit frère Émile voit le jour. Toute la famille réside à Vigneux, aux alentours des Fouilles dans le quartier de la Sablière.

Les « Fouilles » et la « Sablière » sont des quartiers étroitement liés à l'extraction du sable ; les sablières étaient des carrières où le sable était extrait directement du sol, souvent à l'aide de machines comme les excavateurs à godets, introduits par Alphonse Couvreux, tandis que les fouilles désignaient des zones où le sable était extrait après avoir été dragué dans le lit de la Seine.

Ces activités ont marqué l'histoire industrielle et sociale de l’Essonne, transformant le paysage local et contribuant à la construction du Paris haussmannien. Aujourd'hui, ces sites sont devenus des espaces naturels, tel que le lac Montalbot à Vigneux ou bien la base de Loisirs Le Port aux Cerises, à Draveil.

En 1906, la famille s’installe à l’Orme des Mazières, un immense domaine lié à l’exploitation sablière.

D’un tempérament plus autonome, Victor Valentin sera marinier sur une péniche, tandis que ses deux frères seront terrassier et manœuvre ; Gustave César a réussi à faire embaucher ses enfants aux Fouilles ; il faut dire que le travail ne manque pas !

Victor Valentin ne ménage pas sa peine sur la péniche ; à 15 ans il sait déjà manipuler les cordages et les ancres. Il a appris à nettoyer le pont, entretenir les équipements et effectuer de petites réparations sous la supervision des mariniers plus expérimentés. Il aide vaillamment au chargement et au déchargement du sable transporté sur la Seine.

À 16 ans, il est un fin observateur et connaît déjà bien les techniques de navigation, comme la lecture des courants et des signaux fluviaux. Mais ce qu’il préfère entre tout, c’est naviguer sur la Seine, c’est échapper aux contraintes de la terre ferme, vivre au rythme du fleuve et de ses caprices.

Chaque lever de soleil sur l’eau lui rappelle qu’il appartient à un monde en mouvement, où l’horizon est sans cesse renouvelé. Entre les escales et les longues heures de navigation, il apprend l’autonomie, le respect des éléments et la fierté de perpétuer un savoir-faire ancestral. Sur la péniche, il se sent maître de son destin, porté par le courant d’une vie hors du commun.

Une vie hors du commun, peut-être, mais le quotidien le rappelle à son bon souvenir ; à ses vingts, Victor Valentin se fait recenser ; et le 8 octobre 1912, il est incorporé au 4ème régiment de Génie, en qualité de 2ème sapeur mineur.

La loi du 21 mars 1905 avait instauré un service militaire universel de deux ans pour tous les jeunes hommes âgés de 20 ans. Toutefois, en 1913, une nouvelle loi allonge la durée du service à trois ans, mais en 1912, c'est encore la durée de deux ans qui s'applique. C’était sans compter sur cette terrible guerre….

Le 4ème régiment de génie était une unité spécialisée dans le génie militaire de l'armée française. Créé en 1875, il avait pour mission de soutenir les opérations militaires, notamment dans les zones montagneuses comme les Alpes. En 1912, le régiment est basé à Grenoble et se compose de plusieurs bataillons, tels que les 7ème, 8ème et 14ème bataillons du génie. Ces unités étaient responsables de la construction et de l'entretien des infrastructures militaires, comme les ponts et les routes, ainsi que de la mise en œuvre de matériels spécifiques pour les zones difficiles d'accès.

La vie aurait pu être si simple…..

Mais le destin en a décidé autrement, et le 27 septembre 1913, Victor Valentin est envoyé au Maroc Oriental, avec le 26ème Bataillon du Génie.

En 1913, la France consolide son contrôle sur le Maroc après l'établissement du protectorat français en 1912, officialisé par le traité de Fès. Sous la direction du maréchall Louis-Hubert Lyautey, la France mène des campagnes de « pacification » pour réduire les résistances locales, notamment dans les régions montagneuses et rurales. Ces opérations militaires visent alors à sécuriser les zones stratégiques et à établir une administration coloniale stable.

Le bataillon est impliqué dans diverses opérations : des travaux de terrassement, de soutien aux opérations militaires, les communications, avec des détachements télégraphistes et des sapeurs conducteurs, des travaux d'infrastructure et des missions de soutien logistique. L’objectif est tout simplement d’intégrer le Maroc dans l'empire colonial français.

Mais la présence française est souvent mal accueillie par les Marocains. Les élites proches du pouvoir voit dans ce « protectorat » une opportunité de modernisation et de stabilité face aux tensions internes et aux pressions internationales. Cependant, une grande partie de la population - zones rurales et tribus - résiste à cette domination étrangère, considérée comme une atteinte à leur souveraineté et à leurs traditions.

Des mouvements de résistance armée, comme ceux menés par Ahmedal-Hiba ou les tribus berbères, s’organisent, rejetant l'autorité coloniale et revendiquant l'indépendance de leur pays. Guercif, où stationne le bataillon de Victor Valentin, située dans la région de l'Oriental au Maroc, joue un rôle stratégique important durant cette période ; la ville se trouve à un emplacement clé, au confluent de plusieurs rivières, et sert de point de contrôle pour les abords nord-est du Moyen Atlas et les routes reliant Fès, Oujda et d'autres régions.

Les combats entre les troupes françaises et les résistants marocains sont d’une brutalité inouïe ; les soldats français, souvent de très jeunes recrues, font face à une guérilla farouche menée par des combattants marocains déterminés à défendre leur terre. Les batailles se transforment en massacres, marquées par des assauts violents, des représailles sanglantes et des conditions de combat éprouvantes sous un soleil écrasant.

Le 26 novembre 1913, Victor Valentin n’en peut plus : il décide de fuir. Poursuivi pour désertion, il parvient à se cacher durant plusieurs mois avant de franchir la frontière algéro-marocaine le 26 août 1914, alors que la guerre fait rage en Europe.

Dès le lendemain, le 27 août, il rejoint une nouvelle compagnie, espérant ainsi régulariser sa situation et échapper aux sanctions. Mais les épreuves ne tardent pas : après seulement quelques semaines de campagne, il tombe malade et doit être évacué le 6 novembre 1914.

Après une courte convalescence, il est de nouveau affecté à une unité le 14 novembre 1914. La guerre continue de l’user physiquement et moralement. Le 9 août 1915, son état de santé se dégrade encore, nécessitant une hospitalisation. Quel motif ? On a l’embarras du choix : typhus, paludisme, dysenterie, tuberculose ? Aucune précision sur sa feuille matricule.

Après plusieurs semaines de soins, il est finalement renvoyé au dépôt le 29 septembre 1915, mettant temporairement fin à son errance entre les combats et les hôpitaux.

Mais il n’a pas dit son dernier mot : détenu dangereux ? Certes Victor Valentin n’est pas un individu malfaisant, mais tout simplement un condamné incorrigible et avide de liberté ; il recevra une peine de 3 ans et une « dégradation militaire de la Division du Maroc le 12 janvier 1918 pour désertion en présence de l’ennemi. » Il est écroué le 30 janvier 1918 à la prison militaire d’Albi pour une peine de travaux publics « pour les besoins de la Défense Nationale » ; et il s’évade le 22 août de la même année ! Employé à la gare d’Orléans, il profite d’une diversion pour prendre la tangente….

Dans les derniers mois de la guerre, la situation des établissements pénitentiaires est particulièrement critique, au regard d’un surpeuplement important et d’un encadrement insuffisant voire défaillant. Mais dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres !

Incorrigible et surprenant, Victor Valentin le demeurera jusqu’à son dernier jour…

Après sa surprenante évasion, il retrouve refuge sur une péniche, profitant à la fois de l’anonymat et de la mobilité qu’offre ce mode de vie ; et puis, il faut continuer à vivre ; la péniche constitue alors un lieu discret, propice à la clandestinité tout en lui permettant de travailler.

Et dans une France en pleine reconstruction à la fin de la guerre, les autorités sont moins vigilantes surtout dans les zones rurales ou isolées. Fugitif, Victor Valentin peut se fondre plus facilement dans le quotidien des mariniers, une communauté solidaire et soudée. IL a pu ainsi bénéficier de leur hospitalité et passer entre les mailles du filet !

Vivre sur une péniche offre une précieuse autonomie : la possibilité de se déplacer de région en région en évitant les regards indiscrets. Mais vivre sur une péniche est aussi source de d’accidents voire de chute pouvant être fatale.

Cet hiver 1919 est marqué par des conditions météorologiques extrêmes ; l’eau est particulièrement froide sans être toutefois gelée mais le pont est glacé.

Le lundi 22 décembre 1919, bien que n'étant pas marqué par un événement politique majeur en France – une France qui se remettait peu à peu des traumatismes laissés par la Première Guerre mondiale – il fait vraiment très froid ; Victor Valentin travaille d'arrache-pied et met sa péniche à flot pour quitter le port de Samois sur Seine et se dirige tout droit vers l’écluse de Charrettes, quelques kilomètres plus haut. Noël approche à grands pas, et il a hâte de retrouver sa femme, son enfant et toute sa famille. Pressé d’achever sa dernière livraison avant les festivités, il redouble d’efforts.

Mais alors qu'il avance sur le pont de la péniche, il perd brusquement l'équilibre. Son pied glisse sur une surface rendue traîtresse par l'humidité et le gel. En un instant, il bascule par-dessus bord et s’abîme dans l’eau glacée. Le froid le saisit aussitôt, lui coupant le souffle tandis que le courant l’entraîne au loin.

Que s’est-il exactement passé ? Pourquoi a t-il glissé si vite ? Etait-il trop fatigué par ses longues heures de travail ? A t-il manqué de vigilance, lui qui d'ordinaire était si attentif ? Une mauvaise collaboration avec l’éclusier ?

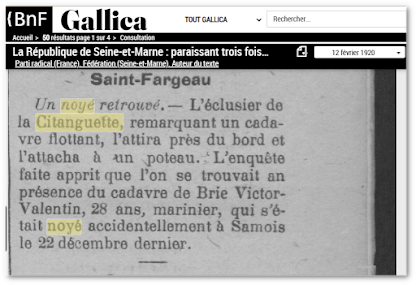

Le corps du marinier, emporté par les eaux tumultueuses de la Seine, poursuit sa dérive jusqu'à être retenu par l'écluse de la Citanguette, près de vingt kilomètres plus loin, à Saint-Fargeau. Son décès ne sera constaté que le 2 février 1920….

Nul ne pourra expliquer à sa veuve les circonstances de ce tragique accident ; nul ne pourra se justifier de ne pas l’avoir secouru….

Mais tous baisseront la tête, gardant en mémoire ces terribles crues qui ont rendu la Seine si dangereuse...

Pour en savoir plus :

Essonne : la riche histoire de ces anciennes sablières devenues des espacesnaturels

Vigneux-sur-Seine - Le temps des Sablières - Vigneux-sur-Seine

Conquête française du Maroc – YouTube

Les prisons militaires (SHD) (attention 149 pages!)

Rivière de Seine, traversée de Paris (1833-1983)

Péniches, barges... le transport au fil de l'eau - Fondation Berliet

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Les commentaires sont les bienvenus et constituent un espace de partage et d’échange. Merci de garder un ton respectueux et bienveillant envers chacun. Les messages contenant des propos offensants, discriminatoires ou publicitaires seront supprimés. Chaque contribution est lue avec attention et peut être modérée avant publication afin de préserver la qualité des échanges. Vos impressions, anecdotes et compléments enrichissent ce blog : n’hésitez pas à participer !